こんにちは、院長の喜島です。

今回は「角化歯肉」の再生の前に、歯を抜いた後はどのように治っていくかをお伝えします。

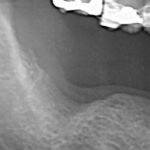

歯を抜いた場合、その部分の治癒は新しい歯ぐきの盛り上がりとある程度の骨の再生で治ってきます。

例えば歯を抜歯した場合、はじめは歯ぐきが盛り上がってきて、数年後には歯の根っこのあった場所も骨が再生され、根っこのあった場所はわからなくなってきます。

歯ぐきは、骨の治り具合に伴って、「角化歯肉」という硬い歯茎の部分と「可動粘膜」という柔らかい歯ぐき部分の範囲が決まってきます。

ですが、歯を抜いた直後の骨のカタチで、「角化歯肉」と「可動粘膜」の範囲が決まってきます。

この時に、「角化歯肉」の範囲が少ないと、その部分に被せや入れ歯をいれても良好な治療効果が得られません。

なぜなら、「可動粘膜」は常に「動く」組織なので、その部分に人工の被せや入れ歯を接触させると痛みの原因になるからです。

それに比べ「角化歯肉」の部分は、動かない硬い歯茎なので、抵抗力があり歯磨き時の歯ブラシの当りや、細菌などの外部からの刺激に対して耐えることができます。

だから、補綴物をいれる場合は、「角化歯肉」の範囲、つまり「角化歯肉」の幅というものが、大切なものになってきます。

「角化歯肉」の幅が少ないと良好な治癒経過を得ることができません。

だから、その為に、「角化歯肉」が少ないときは、必要であれば「角化歯肉」を再生することが重要なポイントになってきます。

長持ちする被せをいれるためには、絶対に必要な条件になってきます。

今回は、「角化歯肉」の再生の話をする予定でしたが、その前の段階の処置部位の治り方についてご紹介しました。

次回は、歯を抜いた後の「角化歯肉」の幅が少ない場合の、「角化歯肉」の再生についてご紹介致します。

<院長:喜島>

関連ページはこちら

https://kijimadc.com/caries_treatment/

吹田 きじま歯科医院

ブログ一覧はこちら